1. 研究目的

1.1. 概念圖整合到擬提問題

1.1.1. 引導學生使用高級認知

1.1.2. 幫助學生構建知識結構

1.1.3. 促進學生知識整合

1.2. 過去問題: 擬提學習是有益,但,挑戰性強及沒有足夠時間或指導進行提問

1.2.1. 解決方法: 概念圖

1.2.2. 增強學生的學習能力,

1.2.3. 幫助識別各種之間的聯繫,重要性和差異

2. 提出策略

2.1. 1. 無所不在學習: 提高思維, 構建知識

2.1.1. GPS + 數位學習

2.1.2. RFID / QR Code

2.1.3. 擬提

2.1.4. 概念構圖

2.2. 2. 擬提

2.2.1. 鷹架

2.2.2. 真實環境

2.2.3. 行動學習

2.3. 3. 概念圖

2.3.1. 反思

2.3.2. 提高創造力

2.3.3. 提高意識

2.4. 4. 結構知識和評估

2.4.1. 圖形網絡

2.4.2. 進行評估

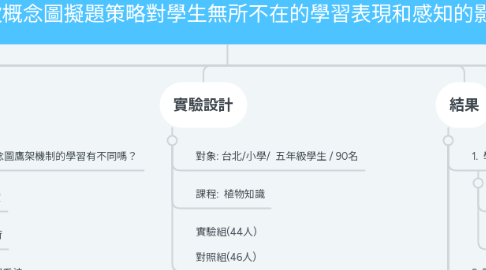

3. 研究問題

3.1. 多層次與傳統之概念圖鷹架機制的學習有不同嗎?

3.1.1. (1)學習成績

3.1.2. (2)認知負荷

3.1.3. (3)學習過程看法

3.1.4. (4)無所不在之學習

4. 實驗設計

4.1. 對象: 台北/小學/ 五年級學生 / 90名

4.2. 課程: 植物知識

4.3. 實驗組(44人) 對照組(46人)

4.3.1. 為期4週

4.3.1.1. 前測試 + 問卷: 40分鐘

4.3.1.2. 簡介: 40鐘

4.3.1.3. 後測 + 問卷: 40分鐘

4.3.2. 差異: 實驗組 : 概念圖+擬題無處不在學習 對照組: 傳統擬題 + 無處不在學習。

5. 結果

5.1. 1. 學習成績: ANCOVA

5.1.1. 有顯著差異(F=16.76,P<.001)

5.1.2. 實驗組比對照組 有效進行學習

5.2. 2. 認知負荷

5.2.1. 精神負荷: 無顯著差異(t = 0.43,P=.67)

5.2.2. 精神努力: 無顯著差異(t = -0.03,P=.98),

5.2.2.1. 表示兩組投入相同的認知資源學習

5.2.3. 認知負荷

5.2.4. 無統計顯著差異(t = 0.28,P=.78)

5.2.5. 兩組的平均值皆小於3

5.2.5.1. 有利於有效的學習

5.3. 3. 認知知覺

5.3.1. ANCOVA分析

5.3.1.1. 無顯著差異(F=0.67,P<.41)

5.3.1.2. 兩組學習時處理信息的方式大致相同

5.4. 4. 科學學習方法

5.4.1. ANCOVA分析

5.4.1.1. 深度動機維度(F=0.38,P=.54)

5.4.1.2. 深度策略的維度(F=1.4,P=.24)

5.4.1.3. 淺動機(F= -0.16,P=.87)

5.4.1.4. 淺策略(F=0.59,P=.44)

5.4.2. 均無統計顯著差異

5.4.3. 兩組有相似內在動力,好奇心及個人對學習的投入

5.5. 5. 擬題質量~獨創性

5.5.1. 獨立樣本t檢驗

5.5.1.1. 無顯著差異(t = 0.52,p = .60)

5.5.1.2. 單株植物擬題的獨創性無顯著差異(t = - 0.08,p = .93

5.5.1.3. 多個植物的擬題獨創性無顯著差異(t = 1.13,p = .26)

5.5.2. 結果表明,根據自己的想法提出了新的問題學到了

6. 局限性

6.1. 1. 實驗組比參與者獲得了更多的支持

6.1.1. 更多的支持並不意味可以獲得更好的學習成果

6.2. 2. 概念圖用於提出問題的活動,提高學生的學習效果

6.2.1. 局限性: 沒有向參與者提供反饋問題

6.2.2. 無法對問題的提出質量有全面的了解

6.2.3. 錯過提出問題的過程中學習

6.3. 3. 重複播放視頻

6.3.1. 找出哪些關鍵詞是填空練習的答案

6.3.2. 沒有積極的學習努力

7. 未來研究

7.1. 1. 概念圖

7.1.1. 提供反饋問題

7.1.2. 用於提出問題的活動中,提高學習效果

7.2. 2. 無所不在的學習

7.2.1. 考慮不提供候選答案,

7.2.2. 學習者在沒有提示找答案。

7.3. 3. 播放視頻

7.3.1. 設定限制重播視頻的次數

7.4. 4. 擬提問題

7.4.1. 整合翻轉教

7.4.1.1. 更多的時間討論

7.5. 5. 即時反饋

7.5.1. 進行反思

7.6. 6. 調查學生的個人特徵

7.6.1. 擬提問題