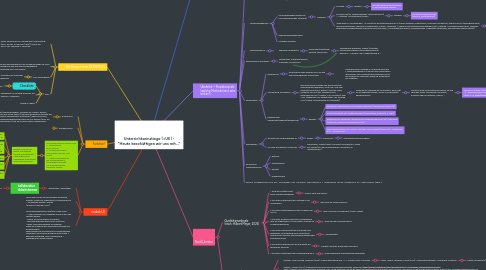

1. Der Versuch einer DEFINITION.

1.1. vorher sprach man von "Hinführung"/"Vorbereitung" (REIN, PICKEL, SCHELLER (1903)); betont die AKTIVITÄT Lehrender + Lernender

1.1.1. didaktisch gesehen handelt es sich um eine eigenständige Phase, die direkt an die Vorstunde anknüpft oder vorangeschaltet ist an ein sorgfältig ausgewähltes Lernarrangement.

1.1.2. geht zurück auf die 1950er Jahre, auf die Didaktik MARTIN WAGENSCHEINS (1975)

1.2. die HA-Kontrolle stellt die weit aus häufigste Art des Stundeneinstiegs dar, kann aber auch eine Lernstandsdiagnose und eine damit einhergehende Differenzierung/Individualisierung des Us inne haben

1.3. Man unterscheidet

1.3.1. 3. Übungen zum stofflichen Aufwärmen

1.3.1.1. 2. Stundeneröffnungrituale

1.3.1.1.1. 1. Einstiege in neue Unterrichtsthemen

1.4. WIE?

1.4.1. Checkliste

1.4.1.1. Gerüst, Stütze, Orientierungsrahmen =

1.4.2. beispielhaft für das Fach Erdkunde, mit eigenen U-Beispielen

1.4.3. analog vs. digital

2. Funktion?

2.1. EINERSEITS

2.1.1. - Neugier/Spannung steigern, Interesse am "Neuem" wecken, - zum "Kern der Sache" führen (und damit wesentliche Aspekte des neuen Themas beispielsweise ansprechen), inhaltlich klar sein, - die Verantwortungsbereitschaft bei den SuS wecken (WAS soll WIE gelernt werden?) und sie auf diese Weise "disziplinieren"

2.2. ANDERERSEITS

2.2.1. - über den geplanten Verlauf der Einheit informieren, Orientierung schaffen (--> "Advanced Organizer", Beispiel "Klimawandel"/siehe Ordner; entspricht dem, was K.W. Hoffmann propagiert), - die Lust am Lösen von Rätseln wecken (besonders in den jüngeren Klassen --> motivieren), - an die Vorkenntnisse und Vorerfahrungungen anknüpfen/ Anbinden an die Fachinhalte, - vertraute und lieb gewonnene Gewohnheiten und Kenntnisse in Frage stellen (den sog. "Aha-Effekt" ansteuern), - verfremden, abwerten, ablehnen, provozieren, - Handlungsorientierung schaffen,...

2.3. STUNDENERÖFFNUNGSRITUALE: ++ standardisiert, strukturierend, ++ ermöglichen Ruhe & Konzentration auf das, was kommt, ++ schulen Qualifikationen wie Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Konflikt- und Kulturverständnis, vernetztes Denken

2.3.1. bedürfen einer immer wieder auftretenden Prüfung hinsichtlich der Sinnhaftigkeit, ggf. Modifikation aufgrund der Altersangemessenheit

2.3.1.1. Stabilisierung der "Machtbalance" SL

2.3.1.2. Herstellung von Nähe und Distanz - der Unterrichtsgegenstand rückt in den Vordergrund

2.3.1.3. Förderung einer Struktur

2.3.1.4. Rhythmitisierung und damit Verlässlichkeit im "Zusammenleben"

2.3.1.5. Fokussierung auf das "Neue"

3. mediale UE

3.1. zeitgemäßer, lebensnäher

3.1.1. kollaborative Arbeitsformen

3.1.1.1. Beispiel?

3.1.1.1.1. Seydlitz Erdkunde 9/10, Niedersachsen/GYMNASIUM (S. 82f.)

3.2. doch unser Lernen ist seit Anbeginn persönlich, kognitiv, emotional, pragmatisch, psychosomatisch - mit anderen Wörtern: analog! (RUBACH/LAZARDS 2021)

3.3. Informationskompetenz rückt klar in den Fokus --> alle Lernenden und Lehrenden sollen in die Lage versetzt werden: - Zugriff auf Informationen zu erhalten, - die entsprechenden Ressourcen zu kennen, - deren Informationsqualität zu bewerten sowie die Methoden der Informationsverarbeitung zu beherrschen. Dabei werden die Informationen als Rohmaterialien "angeliefert" und müssen durch die kontrollierte + bewusste Aneignung, durch Verarbeitung + Anwendung zu Wissen werden.

4. Checkliste?!

4.1. --> Welche methodische Funktion soll der UE haben?

4.1.1. informierend?, Meinungsbild?, annähernd?, verfremdend?, kasuistisch (vom Einzelfall ausgehend?),ein Plateau bilden?

4.2. --> Welchen Orientierungsrahmen über das neue Thema will ich den SuS vermitteln?

4.2.1. Zielorientierung?, Schwerpunktsetzung?, Methodikauswahl?, grober Gesamtüberblick?, exemplarische Vertiefung?, "Appetit anregen"?, ...

4.3. --> Welche Vorkenntnisse, Erfahrungen, Einstellungen und Fähigkeiten bringen meine SuS mit?

4.3.1. - keine Vorkenntnisse, lückenhaftes "Inselwissen" oder dezidierte Vorkenntnisse?, - ist eher mit positiven und zustimmenden Einstellungen zu rechnen?, - wie groß wird das Interesse sein?, - sind die Vorkenntnisse der SuS weitgehend homogen?, - mit welchen "Spezialisten" mit mehr Vorwissen ist zu rechnen?, - kann das Wissen dieser "Spezialisten" sinnvoll eingesetzt werden?, - ist vielleicht eine gemeinsame Vorbereitung mit ihnen sinnvoll?

4.4. --> Welche Planungsbeteiligung/Durchführungs- für die SuS gibt es?

4.4.1. Keine!

4.4.2. Hilfsfunktion

4.4.2.1. z.B. über Sketchnotes, Kugellager, Meinungsumfrage

4.4.3. eigene Planung unter Aufsicht

4.4.3.1. z.B. Lernlandschaft, Arbeitsplanarbeit, Planspiel, Standbildbau

4.4.4. weitestgehend selbstständige Planung

4.4.4.1. z.B. Interview, Reportage

4.5. Welche Möglichkeiten des handelnden Umgangs mit dem neuen Thema gibt es?

4.5.1. sprachlich, mimisch-gestisch, kooperativ-sozial, explorativ-planerisch, aktiv selbst etwas produzieren/auf andere einwirken

4.6. Welche Arbeitstechniken und Methoden beherrschen die SuS?

4.6.1. Welche Inszenierungstechniken werden von den S + L eingesetzt?

4.6.1.1. Welchen Arbeitsaufwand kann ich mir leisten und welche Rahmenbedingungen muss ich schaffen?

4.7. Zusammenstellung nach Paradies & Greving (2023, S. 200-206).

5. Überblick + Praxisbeispiele (welche Methode kann was leisten?)

5.1. Übungen zum stofflichen Aufwärmen

5.1.1. - HA-Kontrolle (Angst, Machtgefühl), - Abfragen (nur einzelne stehen im Fokus) --> Aktivierung aller: im Sinne des reziproken Lesens alle aktivieren, indem grün (für richtig), rot (für falsch) hochgehalten wird (bedarf einer "guten Vorbereitung" der L

5.1.2. Wiederholen, Protokoll etc.

5.1.2.1. Methode?

5.1.2.1.1. Entry-/Exit-Ticket (www.youtube.com/watch?v=aCmjqGW5Qy0, ab 3.25 min.)

5.1.2.1.2. Formeln

5.1.2.1.3. "geometrische Formen" (Klasse 9, Bevölkerung)

5.1.2.1.4. für mehr s.u.

5.2. Lernstandsdiagnosen

5.2.1. Lernausgangslagen bestimmen, Lernvoraussetzungen feststellen

5.2.1.1. Methode?

5.2.1.1.1. Mindmap

5.2.1.1.2. Concept Map (im fortgeschrittenen Unterrichtsverlauf) --> sortieren + strukturieren/clustern

5.2.1.1.3. "Schnuppern"? Lernlandschaft - 12 Schritte für die Entwicklung einer LL (Thema festlegen, brainstormen, Mindmap/Conceptmap, Abgleich KC/SC/Bildungsstandards, Lernvoraussetzungen, inhaltliche Schwerpunkte clustern, Materialien + Medien sichten/Einsatzmöglichkeiten prüfen, Methode + Arbeitstechniken klären, grafische Gestaltung und angemessene sprachliche Formulierungen, Lernarrangements planen, organisatorische Modalitäten verabreden, den zeitlichen Rahmen setzen).

5.2.2. Rahmenbedingungen klären

5.2.3. Lerntypen ermitteln

5.3. informierende UE

5.3.1. kognitiver Lehrertypus

5.3.1.1. mündlicher/schriftlicher Einstieg, Übersichten

5.3.1.1.1. tagesaktuelle Ereignisse, Lokales (Aktualität, Nachrichten schaffen Lebensweltbezug und Relevanz --> Beispiel: "Der Vulkanausbruch in..."

5.4. Wiederholen und Festigen

5.4.1. Sketchnotes, Signalquiz/"kahoot", Kugellager, Rollentausch

5.5. Denkanstöße

5.5.1. Widerspruch

5.5.1.1. Konstruktion eines Widerspruchs, um den Überraschungseffekt auszunutzen

5.5.1.1.1. Inszenierung der Methode im Unterricht durch die L, einige eingeweihte SuS können eine Hilfsfunktion übernehmen, die Vorbereitung konzentriert sich auf die Auswahl von Materialien sowie die Entwicklung von Aufgaben.

5.5.2. Verfremdung, Provokation

5.5.2.1. eine kontroverse Aussage oder eine irritierende Frage eröffnet Denkräume, "lockt" die S aus ihrer Reserve/Komfortzone, Beispiel: "Was hat Anjalis Shopping-Tour mit dem Fabrikeinsturz in Bangladesh zu tun?" (Mystery, K.W. Hoffmann) oder "Vom Stahlkocher zum Ferienmacher - der Aufstieg TUIs" (Thema: Strukturwandel im Ruhrgebiet)

5.5.2.1.1. Achtung! Die Methodik der "Provokation" kann nicht so oft eingesetzt werden, da die SuS irgendwann Bescheid wissen.

5.5.3. Erzählen einer Geschichte/Erzählung/Reisebericht

5.5.3.1. Beispiel?

5.5.3.1.1. Einführung "Tageszeitenklima tropischer Regenwald" (Reisebericht Klasse 7/8).

5.5.3.1.2. Comic/Geschichte zum Gesteinskreislauf (Diercke Praxis, Klasse 5/6, S. 158f.).

5.5.3.1.3. Auszug aus der Geschichte "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" von Jules Verne (Klasse 5/6, exogene und endogene Kräfte).

5.5.3.1.4. Identifiktaionsfiguren, wie Checker Tobi oder Luisa Neubauer (Klasse 7/8 - "Regenwald", 9/10 - "Klimawandel").

5.6. Erkundungen

5.6.1. sprechen die Handlungsebene an

5.6.1.1. Ralleys

5.6.1.1.1. Experiment

5.6.2. im Sinne des digitalen Unterrichts

5.6.2.1. Reportagen, Videos/Trailer/Live-Blog/Live-Bilder/360°-Bilder bei Google (z.B. die Forschungsschiff "Polarstern" im Nordpolarmeer )

5.7. Kooperative Gesprächsformen

5.7.1. Blitzlicht

5.7.2. Streitgespräch

5.7.3. Debatte

5.7.4. Gruppenpuzzle

5.8. eigene Zusammenstellung mit Anregungen aus diversen Schulbüchern + geographie heute,themenheft zu "einstiegen"(2023).

6. Fazit/Literatur

6.1. Qualitätsmerkmale (nach: Hilbert Meyer, 2023)

6.1.1. 1. Ein guter Einstieg liefert einen Orientierungsrahmen.

6.1.1.1. "Keep it short and simple!"

6.1.2. 2. Ein guter Einstieg rückt die Leitfrage in den Vordergrund.

6.1.2.1. "Zum Kern der Sache kommen!"

6.1.3. 3. Ein guter Einstieg knüpft an das Vorwissen der SuS an.

6.1.3.1. "Dem Volk aufs Maul schauen!" (Martin Luther)

6.1.4. 4. Ein guter Einstieg schafft eine Verständigung über die angestrebten "Lernprodukte" und klärt die Auswertungskriterien.

6.1.4.1. "Zum Kern der Sache kommen!"

6.1.5. 5. Ein guter Einstieg leistet hin und wieder eine didaktische Vorentlastung durch Vermittlung erforderlichen Wissens oder Einübung notwendiger Arbeitskenntnisse.

6.1.5.1. "Vorentlasten!"

6.1.6. 6. Ein guter Einstieg erlaubt hin und wieder ein handelndes Erproben.

6.1.6.1. "Handeln und erste Erfahrungen sammeln!"

6.1.7. 7. Ein guter Einstieg dient der Disziplinierung der S.

6.1.7.1. "Eine disziplinierte Arbeitshaltung einnehmen!"

6.2. Literatur/"Leseempfehlungen":

6.2.1. Paradies, Liane; Greving, Johannes (2023): Unterrichtseinstiege Sek. I + II. Scriptor Praxis. Cornelsen.

6.2.1.1. Meyer, Hilbert, Junghans, Carola (2023): Unterrichtsmethoden II. Praxisband. Cornelsen.

6.2.1.1.1. Mattes, Wolfgang (2011): Methoden für den Unterricht, inkls. Schülerheft. S. 100-113.

6.2.2. Gratzke, Joachim (2017): Methodensammlung für einen kompetenzorientierten Unterricht. https://juergen-gratzke.de/sites/default/files/2017-10/Gratzkes_Methodensammlung.pdf; Traub, Joachim: 55 Stundeneinstiege Erdkunde. Auer Verlag. www.auer-verlag.de/media/wysiwyg/auer/pdf-dokumente-web/07649DK1.pdf?srsltid=AfmBOopXgCzBwwfY68WaR_WfgPXHnbRi_3Fmyg6xYbr5ktEQXbFOzOJD

6.2.3. geographie heute nr. 365 (2023): themen, modelle, materialien für die unterrichtspraxis - materialheft "einstiege".

6.2.4. diverse Schulbücher...