1. ヨガの歴史

1.1. 紀元前4500年頃

1.1.1. インダス文明の成立

1.1.1.1. 遺跡から、坐法を組んで瞑想している彫刻が出ている

1.2. 紀元前1500〜1300年頃

1.2.1. ヴェーダ(バラモン教の聖典)

1.2.1.1. ヴェーダはインド文化の土台、ヨガ哲学の基礎となる教えが書かれた聖典

1.2.1.1.1. サムヒター(マントラ集)

1.2.1.1.2. ブラーンマナー(儀式の手順)

1.2.1.1.3. アーランニャカ(瞑想)

1.2.1.1.4. ウパニシャッド(自己の知識)

1.3. 紀元前500年頃

1.3.1. バラモン教の衰退

1.4. 紀元前200年頃

1.4.1. バラモン教のヒンドゥー教化

1.4.1.1. 大衆化していき、信仰を取り戻す

1.4.1.1.1. バカヴァッドギーター(ヒンドゥー教の重要な聖典の一つ)

1.5. 400〜500年頃

1.5.1. ヨーガスートラ

1.5.1.1. ヨガの重要な経典

1.6. 1100〜1300年頃

1.6.1. ハタヨガの誕生

1.6.1.1. 効果的に実践出来るヨガを作り上げる

1.7. 1700〜1800年頃

1.7.1. ハタヨガプラディピカー

1.7.1.1. ハタヨガについてまとめられた経典

1.8. 1888〜1989

1.8.1. クリシュナ・マチャリア

1.8.1.1. 彼の生徒たちによって世界にヨガが広まる

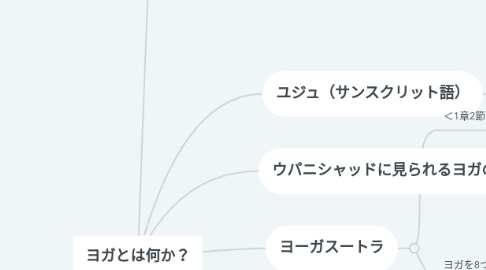

2. ユジュ(サンスクリット語)

2.1. 結合する、結ぶ、つなぐ

2.1.1. ・失ったバランスを取り戻す自己を調和のとれた状態へ導く

2.2. ・思考を一点に集中させる ・瞑想を深める

3. ウパニシャッドに見られるヨガの図

3.1. 暴れ馬のように揺らぐ心をコントロールし、ゴール(本質的な幸せ、自由)に向かう

3.1.1. 人生のゴールに向かうことがヨガの練習

3.1.1.1. 心の筋トレ

4. ヨーガスートラ

4.1. <1章2節> ヨーガ チッタ ヴルッティ ニローダハ

4.1.1. ヨガとは、心の働きを定める事である

4.2. ヨガを8つの部門からなるものと解説

4.2.1. 1 ヤマ(禁戒)

4.2.1.1. すべきではないこと

4.2.2. 2 ニヤマ(歓戒)

4.2.2.1. すべきこと

4.2.3. 3 アーサナ(座法、ポーズ)

4.2.4. 4 プラーナーヤーマ(呼吸法)

4.2.5. 5 プラティヤハーラ(感覚の制御)

4.2.6. 6 ダーラナー(集中)

4.2.7. 7 デャーナ(瞑想)

4.2.8. 8 サマーディ(三昧)

5. まとめ ヨガとは何か?

5.1. 結ぶ、つなぐ

5.1.1. 心と体の調和、瞑想を深める