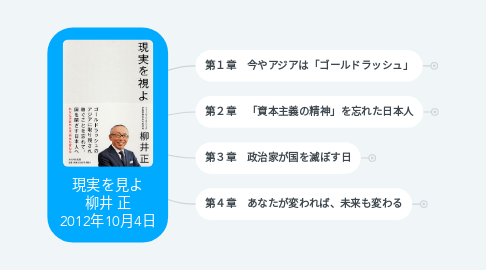

1. 第1章 今やアジアは「ゴールドラッシュ」

1.1. 貧しくても心が豊かならば良いというのは、豊かになった人だけが戯言。かつかつの生活をしていて本当に充実した生活が送れるだろうか? 貧困は確実に人々から夢や希望を奪う、「貧すれば鈍する」

1.2. もう一度稼げる個人、稼げる企業で溢れる国にしない限り、この国の破綻は免れない

1.3. かつて先進国と発展途上国を分けていた「格差」も、完全に解消された。今や新興国にハンデは全くない。逆に言えば先進国にも優位性はないことになる。

1.4. 中国人が求めていたもの。それはあくまで「日本向けのユニクロ」だった。情報化社会の中で、「ユニクロは品質がいい」と中国の顧客は理解していた。 中国向けにクオリティダウンされた商品は、見向きもされなかった。

1.5. ASEANの若者は日本人とは随分違い、将来、自分はどうなりたいかという具体的なビジョンがあるか、ないか。 国に頼っていればなんとかしてもらえるという楽観的な考え方を、彼らから微塵も感じることがない。

1.6. 日本人はむしろどの国の学生よりも海外留学のハードルは低いはずなのに、それでも外に行くことを躊躇する。

1.7. もしいま日本だけにしかない素晴らしい技術があるとすれば、それは「町工場」の職人の技とでもいうべきだろう。 しかし海外大資本が本気になれば、その技術は工場ごと簡単に買収できる。

1.8. 日本の製造業には、「いいものをつくっていけば必ず売れる」という技術信仰が根強い。しかし、時代遅れの考え方と言わざるを得ない。 技術志向ではなく、どういう技術をどのような形で製品に組み込めば、顧客の生活の質を高められるかという発想が必要。 そこで重要になるのは「職人気質」ではなく「商人気質」。 華僑やユダヤ人が、世界中でビジネス上手と言われているのは、この辺りの機微を実に良く理解しているからである。 今、マーケットが求めているのはどういう製品で、それをどうやってブランディングし、どれくらいの価格帯で売ればいいか。 彼らはそれらを熟知した上で、戦いを挑んでくる。 どれだけすごい技術であっても、顧客に伝わらなかったり、うまく商品化できなければ、それは生産者の自己満足に過ぎない。 そこから新しい価値が生み出されることはなく、宝の持ち腐れで終わってしまう。 「企業側が何を売りたいか」ではなく、「顧客は何を求めているか」を追求するのがビジネスの要諦。=「顧客の創造」 顧客の立場に立って、何が欲しいのか、何を求めているのかを頭がショートして煙が出るくらい考えなければ、ビジネスは成功しない

1.9. 現代のビジネスはどの業界でも、世界ナンバーワンでなければ儲からない構造になっている。ウィナー・テイクス・オール ナンバー2・3はそこそこで、それ以下はなかなか儲からない。

1.10. 幕末の志士・吉田松陰は、国を開く重要性と、日本の真髄を守り抜く重要性を矛盾なく主張した。 今日本に必要なのは、松陰の様な「グローバル保守」とでもいうべき価値観ではないだろうか。

2. 第2章 「資本主義の精神」を忘れた日本人

2.1. 不朽の名著「失敗の本質」をものした野中郁次郎氏 太平洋戦争の敗戦も、バブル期以降の日本の衰退も、その本質は似ている、という話をされた。 目の前にある現実を視ないで、過去の成功体験にとらわれて変化を嫌う。理論よりも情緒を優先し、観念論に走る特性は、時に取り返しのつかない結果を招く。 特攻という「統率の外道」をあえて命じておきながら、責任を取らなかったかつての陸海軍の司令官、指揮官たちの卑劣さは許し難い。

2.2. この二十年の間、世界はものすごいスピードで、ドラスティックに変貌を遂げてきたが、その事実に日本人はきちんと向き合おうとはしなかった。

2.3. 正統な起業家

2.3.1. 松下幸之助は、技術提携相手を探すため、英語もろくに話せないにもかかわらず、自ら欧米の有力企業を訪問し、フィリップスと合弁会社を設立した。

2.3.2. 本田宗一郎は、毎朝「世界のホンダになる」と叫び続けた。根拠はどこにもなかったが、彼には自信と絶対やってみせるという執念があった。

2.3.3. 盛田昭夫は、トランジスタラジオを開発し、五番街にショールームをオープンし、誇らしげ日章旗を掲げてみせた。

2.4. 輸出で外貨を稼いでたくさん納税してきた企業に対して、国家も、国民も、感謝が足りないのではないか?

2.5. 人が寝ている時に働いて、過酷な競争に勝ち抜いたからこそ、多くの富裕層は多額の報酬を得ることができている。 そうしたプロセスを無視し、あそこにお金があるから、こちらの不足分を穴埋めしよう、足りない人に分けて凸凹を均そうとの発想は、 稼ぐ力のある企業や個人を日本から追い出してしまう。この国に一番必要な競争力の源泉が、いたずらに失われてしまいかねない。

2.6. 一ドル=160円くらいまで円安が進むかも。為替レートが正常化したら、日本は一気に世界の中で「貧しい国」へと転がり落ちる。

2.7. 日本が物質的に貧しくなった時、そこには私が「世界一だ」と思っていた精神性の豊かさなど、どこにも残っていないだろう。

2.8. 本来、生活保護費の給付は、受給者に再度働いてもらうことを条件とするべき。そして、受給者は、いつまで貰うのか、何に使ったのか、支給者側報告義務がある。 本当の弱者(病人、障害者、高齢者)以外は救済すべきではない。かつて日本人には国から保護を受けることを「恥」とする感覚があったが、失われている。

2.9. 就職し、仕事に必要なスキルを学び、身につける。そうやって実力を蓄えながら、世の中にどのような価値を提供できるかを考え抜いて、それが見つかった時には起業する。 資本主義に適応するというのは、そういうことだろう。

2.10. 資本主義の原理は競争である。競争に勝つだけの力がなければ、報酬も手に入らない。だから勝てる様になるために自分を磨き、爪を研ぐ。 しかしサラリーマン根性が染み付くと、世の中に価値を提供し、自分でお金を稼ぐ実感が、なかなか持てない。 彼らにとっては毎月きちんと給料が出て、自分の生活を成り立たせる方が、世の中を変えることよりも遥かに大切。 だから新しい挑戦をせず、ひたすら組織の中で自己保身に走る。その結果、社会全体が硬直化し、外部の変化についていけずに衰退する。 今の日本は、資本主義の精神を忘れたサラリーマン社会のなれの果て。

2.11. 今に始まった事ではないが、日本では、大企業に入ることが「手段」ではなく、それ自体が「目的」になってしまっている。 「大企業なら一生安泰」という日本人の発想こそ特殊。

2.12. 日本のサラリーマン特に大企業に勤める人ほど、その会社で働くことを身分と信じて疑わない人が少なくない様に思える。 「どういう仕事をしているか?」に対して会社名が出てしまうのは、日本人が就職ではなく就社という感覚。 海外のホワイトカラーは、自らは独立した事業者で、会社から受け取る報酬は、あくまで自分の技術に対する評価という考え。会社に所属しているから給料が貰えるとは、微塵も思っていない。 これからの時代は、個人として競争に勝ち抜いていかなければ、いつ会社がなくなり、クビになるかわからない。サラリーマンほど不安定な立場もない。 自分の実力を棚に上げて会社に寄りかかっていたら、いつまで経っても経済的な自立はできない。当たり前の自覚すべき事実。

2.13. 金さえあれば何でもできる、己さえ良ければいいという考え方では、たとえ一時は我が世の春を謳歌しても、長くは続かない。 スティーブ・ジョブズが追われたアップルに戻ったのは、お金持ちになるためだったのだろうか。私は決してそうは思わない。 彼は自分が創業したアップルを通じて、世界をより良い方向へと変えたかったのである。

2.14. 人間の成長は失敗から生まれる。挑戦して失敗し、そこでいろいろなことを学び、再び挑戦する。これが成長のサイクル。だから人より多く失敗すればするほど、より早く成長できる。 競争を否定し、失敗を恐れて、できるものだけをやろうとすることは、いつまでもその場で足踏みを続けているようなもの。 成長を否定する様な国家からは、世界を驚かせ、新しい価値を生み出すイノベーションは絶対に生まれてこない。 たった一度しかない人生を、低位で安定しているけれど、貧しくて夢も希望ももてない状態で過ごして幸せなのだろうか。

2.15. 業績の良否の原因を、不況という外に求めるか、みずからの経営のやり方という内に求めるか。

3. 第3章 政治家が国を滅ぼす日

3.1. 日本の政治家も官僚も、三流どころか四流。 どうやって成長するのか、と考える人たちがいなくなり、目の前の原資を配ることで、いかに票を集めるか、ばかりを考える集団になってしまった。

3.2. 税収の2倍位以上の予算を組んで、足りない分は税収を上回る額の国債を発行し、平然としている。 犯罪まがいの行為を、国家の代表者である政治家と官僚が、堂々と行っている。 企業でも、家庭でも、収入の範囲内でやりくりするのは当然のこと。「無駄の削減」はどこに行ったのか。

3.3. 公共事業を繰り返し「入り」を生まない歳出を続け、硬直化した官僚制度が既得権益化して大胆な構造改革を不可能にしてきた。

3.4. ばら撒き政策の投資効果を政治家はきちんと説明できるだろうか、企業家であれば、見返りのないところに一円たりとも投資は行わない。

3.5. サラリーマンは自ら税務署に行かず、所得税などは給料から天引きされる源泉徴収方式になっている。そのため、納税感覚が生まれにくい。

3.6. 国民がどんなに頑張っても、このままでは政治家が国を滅ぼしてしまう。カウントダウンは、徐々に近づいている。 私益ではなく国益を優先できる人材が政治家になってはじめて、この国のまつりごとは再生のスタートラインに立てる。

3.7. 外国の政治家は、自分は国民によって選ばれた、国民のサーバント(奉仕者)であるとが、よくわかっている。 日本の政治家は「認可業」という感覚。だから企業に対して、必然的に高圧的な態度になる。

3.8. 官僚が考えているのは国益ではなく省益の様なつまらないことばかり。 しかも日本の官僚組織では、そうした人が評価される傾向にあるという。

4. 第4章 あなたが変われば、未来も変わる

4.1. 失われた二十年の教訓。それは、みんな評論家になってしまったこと。傍観者ばかりで当事者がいなければ、状況は何も変わらない。

4.2. いつも私は「たった一度の人生なのだから、最高の状態をめざしたい」、そのためには何をしなければならいか、それを考え続けてきた。 人の一生とは、自分の志を遂げるためにある。

4.3. 企業の経営者に求められるのは、長期的なビジョンを語ること。 企業の明日を語り、夢を語り、そして志を語り続けていかなければ、従業員はついてこない。顧客からも信頼されない。

4.4. 経営理念第一「顧客の要望に応え、顧客を創造する経営」

4.5. 企業というものは立ち止まっていたら、一瞬で時代から取り残さ衰退していってしまう。企業は常に競争を続けている。 現状に満足して変化や挑戦を避けることは、その時点で負けを意味する。 社員一人一人がプロ意識に徹して、実績で勝負し、勝つ経営を目指す燃える集団でなければならない。 生き残るためには、社員一人一人がベンチャースピリットを持たなければならない。

4.6. 創業家精神の欠如。戦後の安定の中で、経営者がサラリーマン化してしまった。中韓の企業と比べてとにかく元気がない。

4.7. 若い頃から、寝る前に続けてきた作業がある。自分の考えをノートにまとめること。 ・自分の仕事を通じて、将来、どういう人物になっていきたいか。 ・自分の会社を通じて、この世にどのようなことを実現していきたいか。 ・自分の生きてきた証をいかに世に残すのか。どれだけ社会貢できるのか。 ・不安や悩み

4.8. この国にもう、安全、安心、安定はない。自分は人生をどうしたいのか、会社をどう変えたいのか、この国をどうすべきか ・・・一人ひとりが日本の置かれた現実を直視しながら、志高く毎日を真剣に生きない限り、未来も変わらない。

4.9. 情報が瞬時に世界を駆け巡るグローバル時代では、そうした成功法則は、あっという間に陳腐化してしまう。 ただし、時代が変化しても普遍的に通用する「考え方」というものなら、あるかもしれない。

4.10. 成功法則より普遍的な「考え方」をもて

4.10.1. Message1 起こっていることは、全て正しい。(Whatever is , is redasonable.) ・失われた二十年の「失敗の本質」。それはひとえに「現実を直視できない」ことにある。 ・日本市場の口うるさい消費者相手にしているうちに、高くても高機能なら売れる、という内向きの発想に凝り固まってしまった。 「いいモノ」とは何かを決めるのは、あくまで世間であって、自社のエンジニアやマーケターではない。 世界中どこでも、売り手よりそれを買う大衆の方が、モノの良し悪しを見極める確かな目を持っている。 日本での成功パターンを新興国市場に持ち込んでも通用しない。顧客が日本と違う行動を取っても、それには必ず理由があり、 多くの人がそうするのであれば、日本人には不可解に映っても、文化として受け入れなければならない。

4.10.2. Message2 人間は求めていい 「生きる」というのは、そもそも「求める」こと。 もっと食べたい、いい生活がしたい、たくさんの人に会いたい、住みやすい社会にしたい、、、 「求めない」とはブロイラーにように、口を開けて餌が来るのを待っている状態。 今の若者は、自分で獲りに行く、という訓練ができていないのだろう。 欲しいものがあっても、どうしたらいいかわからず、行動を起こせない。 それは自立していないということであり、自由もない、そうした人生が楽しいのだろうか。 本来、人間は無限の可能性に満ちた存在。磨けば磨くほど輝く、ダイヤモンドの原石。 「求めない生き方」は、自らの可能性を閉ざし、人間性の否定にすらつながる馬鹿な話。 「頑張らない生き方」も同様。何かを求めて頑張るのは、ときに辛く苦しいが、乗り越えた喜びは大きい。 一人ひとりが「最大幸福」を追求してこそ、国家全体も繁栄できる。 国民が「当事者意識」を失い、皆が評論家になり、安全なところから、汗も流さず文句を言っている。 このままいけば、求めなくても、頑張らなくても、日本人が暮らしていけるのは、あと僅かな時間しかない。

4.10.3. Message3 需要は「ある」のではなく「つくりだす」 「日本は成熟社会だから、もう成長できない」「景気が悪いからモノが売れない」という考えは即捨てるべき。 需要は景気によって左右されるものとは考えず、自分で創り出すものという発想が基本になる。 需要を新しく創り出すためには、顧客の立場に立って、何が潜在的に不満かを、頭を振り絞って日夜考える。

4.10.3.1. フリース、ヒートテック、プレミアムダウン、エアリズム

4.10.4. Message4 サムスンに躍進の秘訣を聞きに行け サムスンには圧倒的な意思決定の速さ、現地展開の素早さ、日本企業にはない武器をたくさん持っている。 「サムスンよりも技術はまだまだ上だ」と曰う人たちは、世の中の現実が全く視えていない。 自分たちにないものを持っているなら、それを取り入れることで競争力を高められるなら、世界中どこへでも出向いていって教えを乞う。 鄧小平は李光耀に教えを乞いた。ルックウエスト。ジャパンナッシングから再びルックイーストへ。

4.10.5. Message5 売れる商品は、世界中どこでも同じ 流行や地域などの概念に過剰にとらわれず、世界中の誰もが「これは生活必需品だ」と感じてもらえる服づくりを続けてきたことが、グローバル化の原動力になっている。 ユニクロが評価されているとすれば、それは顧客に対して最高の商品とサービスを提供するという日本の商売の基本を、どの国の人にも伝わる様な「顧客志向」という軸で貫いているから。 問題は形式ではなく、あくまで中身。国内でやっていることをそのまま持ち込めば歓迎される、通用すると安易に考えている経営者は多いが、大怪我するだけ。

4.10.6. Message6 100億円売ろうと決めねば、100億円売れない 100億円売上げ計画をつくるには、これまでの方法論を一度、完全に捨て去れなければならない。 一切の先入観を持たず、その戦略をゼロベースで作り上げなければならなかった。 優秀な人間ほど、過去の思考パターンに引きずられる傾向がある。 過去の成功パターンに足を取られれば、現場に隠れている「将来の成功」に必要な要素が見えなくなってしまう。 だからこそ、「成功は1日で捨て去ら」なければならない。 変化に対して躊躇しない社風をつくるのも大切。このあたりが、今の日本企業には欠けている。 「勝利の方程式」という言葉は大嘘。まして現場を見ることなく理論ばかりを信奉すれば失敗する。 商売において絶対に必要なのは、現場で感じる直感や肌感覚。センスを磨くことなく理論頼っても成功しない。 要は使い方とバランス。理論や数値を手段として効果的に活用しながら、これらを超えるものが見られる様になると良い。

4.10.6.1. 銀座という土地に集まるのはどういう人たちか 彼らにどういうアプローチをすれば、足を運んでもらえるか 店舗に訪れた人が気持ちよく商品を選び、次に銀座に来たときにも ユニクロに立ち寄ろうという気持ちになるには、どうすれば良いか

4.10.6.2. 理論の価値 現象を抽象化して数値化すると、それまで見えていなかった事実がはっきりすることがある。 何かを試したとき、数値がどれくらい変化したかによって、効果有無の判断も可能になる

4.10.7. Message7 戦うのなら、「勝ち戦」をすること 何が正しくて、何が間違っているかは、結局のところ、自分で経験して見ない限りわからない。いくら本を読んだり人の話を聞いたりしても同じ。 挑戦し、失敗するから原理原則がわかる。傷を負い、痛い思いをして、自分の血肉になったものだけが、次のチャンスで威力を発揮する。 資本主義社会では、挑戦はすればするほど得になる。人間の劣化の度合いは、挑戦の数の少なさに比例すると言っても良いかもしれない。 ただし、致命傷を負う様な挑戦は、息の根が止まり、学んだことを次に活かせない。戦うのならば、負け戦と分かっていることはしない。 挑戦には、こうすれば勝てるという自信と勝算が不可欠。そこに情熱は必要だが、根拠のない精神論はいらない。

4.10.8. Message8 日本語はハンデにはならない 社内の公用語は英語。日本人だけなら日本語で構わないが一人でも外国人が加われば、会話は英語で行う。英語は「運転免許」 考え方まで欧米人を真似路とは言っていない。ファーストリテイリングを外資系企業にするつもりは、一切ない。 日本から世界に出ていくからこそ、私は日本人の精神を大切にしたい。勤勉で努力を惜しまない、仕事に対する責任感、 謙虚に学ぶ姿勢、思いやりの心といった日本人らしさは、どこの国に行ってもハンデにはならない。 むしろ日本人の特質を、世界の人たちは素晴らしいものとして、受け止めている。 あくまでも思考の基準は日本語であり、日本語で考えることはグローバル時代の中で、ハンデどころか強みにすらなる。

4.10.8.1. ドメスティックな業種であっても社内の公用語が英語であれば優秀な外国人を採用できる。

4.10.8.2. あまり早い時期から英語を教えるのは日本語の習熟にマイナスというが 日本語もこれまで以上に教えれば良い。

4.10.8.3. ファーストリテイリングは進出する国の言葉も勉強必要

4.10.9. Message9 日本の「商人道」を取り戻せ 日本は天然資源に恵まれておらず、一生懸命に商売をして稼ぐ以外、生きていく道はない。国を興すには商人道しかない。 「どういう儲け方をしてもいい。儲けた金を好きに使って何が悪い」そうした考え方と日本の「商人道」は対極にある。 個人が豊かな暮らしをするために、稼ぐことは必要である。同時に、自分たちが暮らす社会全体をもっと豊かにするためにも、私たちは稼がなければならない。 日本の商人道をきちんと発揮すれば、日本という国を富ませるのみならず、日本企業は世界中の人たちを、必ず幸せにすることができる。 中国CEO藩「我々は商人であり、商人というものは、その国の生活をより豊かにすることを第一義に考えるべき」

4.10.9.1. ユニクロの使命 服を変え、常識を変え、世界を変えていく

4.10.10. Message10 苦しい時ほど「理想」を持て 三年後は海外で活躍するビジネスパーソンになると理想を描けば、 英語力を付けるために勉強する。資金を集める、グローバルに展開している企業に転職する。とやらなければならないことが、たちまち具体的になる。 逆に理想無くして日々を平凡に生きていれば、目の前にとてつもないチャンスがあっても気付かずに通り過ぎてしまうかもしれない。 理想は小さいから実現できるものでもない。理想はできるだけ大きい方がいい。大きければ大きいほど頑張れるし、エネルギーも出る。 こういう時代だからこそ、身の丈に収まるのではなく、誇大妄想的な心の底から「こうなりたい」と思う姿を、誰に遠慮することなく思い切り描けば良い。 人生の主役は自分自身。自分の中にどれほどの可能性が詰まっているか、試して見ないとわからない。 日本人が高い理想を胸に抱き、当事者となってその理想を実現するために行動を起こせば、必ずこの国は変わる。

4.10.10.1. 自分の考えをノートにまとめう作業は、今でも続けている。 経営のこと、社員のこと、そして日本のこと、世界のこと

4.10.10.2. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.