1. ohne Ligand nicht einsetzbar

2. Vorteile: > wenig zeitaufwendige Technik zur Analyse von PCR-Produkten > Gel ist leicht gießbar und denaturiert nicht in den Proben Nachteile: > Gel kann während Elektrophorese schmelzen, Puffer erschöpft, Genmaterial läuft nicht immer gleich (schnell)

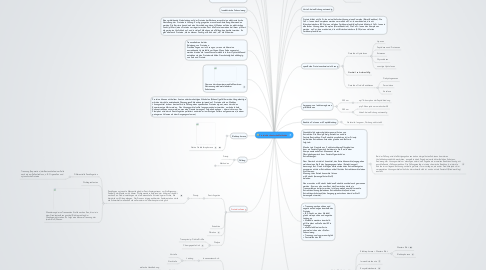

3. Als allgemeines Prinzip nutzt jede Chromatographie die Unterschiede in der Verteilung des Analyten auf eine mobile und eine Stationäre Phase

4. > Trennung nach Ladung und Form/Größe im elektrischen Feld > poröses Gel in ionischer Pufferlsg. > Proteinfaltung bleibt erhalten > !Handhabung und Analyse schwierig! > keine Trennung nach Masse, nur IEP und hydrodyn. Volumen

5. Isoelektrische Fokussierung

6. Eine verbleibende Nettoladung auf der Proteinoberfläche verursacht eine elektrostatische Abstoßung der Proteine in Lösung. Zur Aggregation muss diese Abstoßung überwunden werden. Die Barriere kann durch eine Verschiebung des pH-Wertes auf den isoelektrischen Punkt (pI-Wert) eines Proteins verringert werden. Fast alle Proteine weisen bei ihrem pI-Wert die geringste Löslichkeit auf, und in vielen Fällen kann eine Fällung beobachtet werden. Es gibt aber auch Proteine, die an diesem Punkt gut löslich sind, z.B. die Albumine.

7. Trennverfahren bei der Reinigung von Proteinen. Proteine liegen nur in Lösung vor, wenn sie über eine ausreichende Hydrathülle verfügen. Wenn Salze zugesetzt werden binden die Ionen Wassermoleküle in ihrer Hydrathülle und entziehen sie den Proteinmolekülen. Geschwindigkeit abhängig von Salz und Protein.

8. Osmose durch semipermeable Membran: Abtrennung niedermolekularer Substanzen

9. Proteine können mit kaltem Aceton oder kurzkettigen Alkoholen (Ethanol) gefällt werden. Längerkettige würden durch die entstehende Phasengrenzfläche denaturierend auf Proteine wirken. Welches Lösungsmittel sich am besten für die Fällung eines spezifischen Proteins eignet, muss durch das Experiment geklärt werden. Das Lösungsmittel sollte langsam zudosiert werden, um hohe lokale Konzentrationen zu vermeiden, was eine Denaturierung zur Folge haben kann – aber nicht muss. Das Präzipitat wird durch Zentrifugation pelletiert und wieder in wässrigen Puffern aufgenommen (in einem geringeren Volumen als dem Ausgangsvolumen).

10. Elektrophorese

10.1. Native Gelelektrophorese

11. Fällung

11.1. Prinzip

11.2. Methoden

11.2.1. Aussalzen

11.2.2. Isoelektrische Präzipation

11.2.3. Fällung mit organischen Lösungsmitteln

12. Proteinisolierung

12.1. Zentrifugation

12.1.1. Prinzip

12.1.1.1. Zentrifugen nutzen die Massenträgheit im Zentrifugiergutraum zur Stofftrennung. Partikel oder Medien mit höherer Dichte wandern aufgrund der höheren Trägheit nach außen. Dabei verdrängen sie die Bestandteile mit niedrigerer Dichte, die hierdurch zur Mitte gelangen. Der Prozess ist gegenüber der Sedimentation durch die Schwerkraft wesentlich schneller oder wird überhaupt erst möglich

12.1.1.1.1. Differentielle Zentrifugation

12.1.1.1.2. Dichtegradienten

12.1.1.1.3. Wanderung der zu Trennenden Stoffe nach außen, bis sie in dem Gradientenlösungsmittel (Dichtegradient) im Gleichgewicht stehen. Es folgt eine bessere Trennung der (mehr als 2) Phasen.

12.2. Extraktion

12.3. Filtration

12.4. Dialyse

12.4.1. Trennprinzip: Dichte/Größe

12.4.2. Chemgapedia Link

13. Chromatographie

13.1. Ionenaustausch-ch.

13.1.1. Ladung

13.1.1.1. Vorteile

13.1.1.2. Nachteile

13.2. Ausschluss-ch.

13.2.1. Größe/Dichte

13.2.1.1. Vorteile

13.2.1.1.1. einfache Handhabung

13.2.1.1.2. keine Denaturierung

13.2.1.2. Nachteile

13.2.1.2.1. geringe Selektivität

13.2.1.2.2. geringe Kapazität

13.3. Verteilungs-ch.

13.3.1. Hydrophobizität/ Polarität

13.3.1.1. Vorteile

13.3.1.1.1. als HPLC sehr hohe Ausflösung

13.3.1.2. Nachteile

13.3.1.2.1. Denaturierung wahrscheinlich

13.3.1.2.2. geringen Kapazität

13.4. Affinitäts-ch.

13.4.1. Affinität

13.4.1.1. Vorteile

13.4.1.1.1. sehr spezifische Abtrennung

13.4.1.1.2. hohe Kapazität möglich

13.4.1.2. Nachteile

13.4.1.2.1. teils schwierige Elution

13.5. Adsorptions-ch.

13.5.1. Affinität

13.5.2. Hydrophobizität/ Affinität

13.6. Prinzip

13.6.1. Die Funktionsweise und damit die Frage nach der richtigen Wahl der Methode werden über Charakteristika von Matrix, Eluent/Eluenten und Analyt/Analyten festgelegt

14. unspezifische Nachweise über Fluoreszenz

14.1. Reaktion mit Fluoraldehyd (OPA)

14.2. Reaktion mit Fluorescamin

14.3. Reaktion mit NHS (N-Hydroxysuccinimid)

14.4. Epicocconone/Deep Purple

15. SDS PAGE

15.1. > "Sodium dodecylsulfate polyacrylamid gel electrophoresis" > Trennung von Proteinen nach Molekulargewicht unter denaturierenden Bedingungen > Tensid SDS überdeckt Eigenladungen der Proteine > konstantes Ladungs-Masse-Verhältnis >

15.1.1. Vorteile SDS PAGE: >Proteinaggregation wird verhindert >schnelle Trennungen, da die Micellen hohe Ladungen tragen >Trennung erfolgt nur nach einem Parameter (Molekulargewicht) >Es gehen auch sehr hydrophobe und denaturierte Proteine in Lösung

16. Reaktion Cu-Ionen mit Peptidbindung

16.1. Nachteil: wenig empfindlich

16.2. Vorteil: schnell

17. Vorteil: keine Eichung notwendig

18. Protein bildet mit Cu2+-Ionen in alkalischer Lösung einen Komplex (Biuret-Reaktion). Die Cu2+- Ionen des Komplexes werden vermutlich zu Cu+-Ionen reduziert, die mit Bicinchonininsäure (BCA) einen violetten Farbkomplex bildenProtein bildet mit Cu2+-Ionen in alkalischer Lösung einen Komplex (Biuret-Reaktion). Die Cu2+- Ionen des Komplexes werden zu Cu+-Ionen reduziert, die mit Bicinchonininsäure (BCA) einen violetten Farbkomplex bilden.

19. spezifische Proteinnachweise in Lösung

19.1. Detektion Hydrolasen

19.1.1. Lipasen

19.1.2. Peptidasen und Proteasen

19.1.3. Esterasen

19.1.4. Glycosidasen

19.1.5. sonstige Hydrolasen

19.2. Nachteil: sehr störanfällig

19.3. Detektion Oxido-Reduktasen

19.3.1. Dehydrogenasen

19.3.2. Peroxidase

19.3.3. Katalase

20. Anregung von leicht anregbaren pi-Elektronen

20.1. 205 nm

20.1.1. n-pi*-Absorption der Peptidbindung

20.2. 280 nm

20.2.1. pi-pi*-Absorption aromatischer AS

20.2.2. Vorteil: keine Eichung notwendig

21. Reaktion Cu-Ionen mit Peptidbindung

21.1. Nachteile: langsam, Färbung nicht stabil

22. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Extraktion. Die flüssig-flüssig Extraktion und die Feststoffextraktion. Das Extraktionsverfahren ist im Prinzip bei beiden Extraktions-Arten das gleiche und läuft wie folgt ab. Man hat ein Gemisch aus 2 nichtmischbaren Flüssigkeiten bzw. ein Feststoffgemisch bei dem ein Stoff an/in einer Komponente anhaftet. Man nennt dieses Flüssigkeitsgemisch bzw. Feststoffgemisch das Extraktionsgut. Dem Gemisch wird ein Lösemittel, das Extraktionsmittel, zugegeben welches einen Stoff des Ausgangsgemisches (Extraktionsgut) bevorzugt löst. Durch kräftiges durchmischen des Extraktionsgutes zusammen mit dem Extraktions-mittel löst das Extraktionsmittel einen Stoff heraus. Man sagt das Extraktionsmittel ist nun mit Extrakt (herausgelöster Stoff) beladen. Nun muss das mit Extrakt beladene Extraktionsmittel noch gewonnen werden. Es muss also vom Rest des Gemisches durch ein Trennverfahren isoliert werden. Ist dies geschehen erhält man die Extraktionslösung (beladenes Extraktionsmittel) und einen Extraktionsrückstand (das Ausgangsgemisch aus dem der Stoff herausgelöst wurde).

22.1. Bei der Fällung wird die Sättigungskonzentration der gelösten Substanz bzw. deren Löslichkeitsprodukt überschritten, ausgelöst durch Zugabe einer leichter löslichen Substanz, Änderung der Lösungsmittel zur wässrigen oder durch Zugabe einer zweiten Reaktionslösung mit anschließender Fällungsreaktion. Die Fällungsreaktion ist eine chemische Reaktion, bei der die Edukte im vorliegenden Lösungsmittel in gelöster Form vorliegen, eines der Produkte jedoch im verwendeten Lösungsmittel unlöslich oder schwerlöslich ist und somit als Feststoff (Niederschlag) ausfällt.

23. > Trennung nach positiven und negativen Ladungen innerhalb des Proteins > IEP: Punkt, an dem Molekül gleich viele positive und negative Ladungen > Moleküle wandern innerhalb pH-Gradient zu Stelle des IEP in Trenngel > alle Moleküle einer Sorte sammeln sich an einer Stelle = Fokussierung > Trennung von Isomeren möglich > Feststellen des IEP

24. Proteinnachweis

24.1. qualitative Methoden

24.1.1. Elektrophorese + Western Blot

24.1.1.1. Western Blot

24.1.1.2. Elektrophorese

24.1.2. Immunhistochemie

24.1.3. Enzymhistochemie

24.1.4. Bioassay

24.1.5. Protein-Array

24.1.6. Protein-Tags

24.1.7. Sonderformen

24.1.7.1. Reporter-Proteine

24.2. quantitative Methoden

24.2.1. spektrometrisch

24.2.1.1. UV-Vis

24.2.2. kolorimetrisch

24.2.2.1. Lowry-Test

24.2.2.2. Biuret-Test

24.2.2.3. Bradford-Test

24.2.2.3.1. Coomassie-Bindung an basische und aromatische AS

24.2.2.4. Sonderformen

24.2.2.4.1. Ninhydrin

24.2.2.4.2. Indocyangrün

24.2.3. BCA-Test

24.3. quantitativ und qualitativ

24.3.1. ELISA